Per

evidenti motivi di prestigio l'area presbiteriale intorno all'altare maggiore

fu prescelta per la collocazione dei monumenti sepolcrali della famiglia

reale angioina. Cominciandone l'esame dalla destra dell'altare maggiore,

incontriamo subito dopo la porta che immette all'atrio della sagrestia

un monumento sepolcrale anepigrafo che secondo un'opinione tradizionale

avrebbe accolto le spoglie di Giovanna I, regina di Napoli e nipote di

re Roberto, morta assassinata il 27 luglio 1382 su mandato di Carlo di

Durazzo che sarebbe salito poi al trono al suo posto con il nome di Carlo

III. In realtà l'esame delle insegne araldiche scolpite sul monumento

e delle sue caratteristiche stilistiche che ne consentono l'attribuzione

a Tino, confermano che il sepolcro deve essere identificato con quello

destinato a Maria di Valois, seconda moglie di Carlo di Calabria e madre

di Giovanna I, morta il 23 ottobre 1331 a Bari, ove si era recata in pellegrinaggio

alla basilica di San Nicola. Un documento tratto dai registri angioini

del 1339 conferma che l'esecuzione del sepolcro di Maria in S. Chiara

era stata commissionata a Tino di Camaino.

Per

evidenti motivi di prestigio l'area presbiteriale intorno all'altare maggiore

fu prescelta per la collocazione dei monumenti sepolcrali della famiglia

reale angioina. Cominciandone l'esame dalla destra dell'altare maggiore,

incontriamo subito dopo la porta che immette all'atrio della sagrestia

un monumento sepolcrale anepigrafo che secondo un'opinione tradizionale

avrebbe accolto le spoglie di Giovanna I, regina di Napoli e nipote di

re Roberto, morta assassinata il 27 luglio 1382 su mandato di Carlo di

Durazzo che sarebbe salito poi al trono al suo posto con il nome di Carlo

III. In realtà l'esame delle insegne araldiche scolpite sul monumento

e delle sue caratteristiche stilistiche che ne consentono l'attribuzione

a Tino, confermano che il sepolcro deve essere identificato con quello

destinato a Maria di Valois, seconda moglie di Carlo di Calabria e madre

di Giovanna I, morta il 23 ottobre 1331 a Bari, ove si era recata in pellegrinaggio

alla basilica di San Nicola. Un documento tratto dai registri angioini

del 1339 conferma che l'esecuzione del sepolcro di Maria in S. Chiara

era stata commissionata a Tino di Camaino.  Con

ogni probabilità il monumento fu terminato entro il 1336, poiché

il 22 novembre di quell'anno si ha notizia della traslazione del corpo

della duchessa dal sepolcro provvisorio verosimilmente a quello definitivo.

Il disegno complessivo è come anticipato certamente riferibile

a Tino e riprende a modello quello del sepolcro di Maria d'Ungheria in

S. Maria Donnaregina Vecchia, ma il Maestro fu affiancato nell'esecuzione

delle parti plastiche del monumento di Santa Chiara da aiutanti di abilità

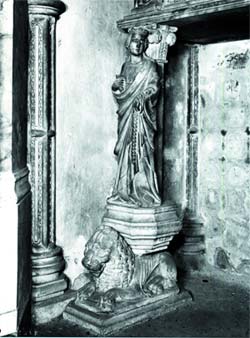

diversa. A Tino vengono pressoché concordemente riferiti i due

angeli reggicortina e la statua giacente della principessa. Le due cariatidi

tradizionalmente identificate con la Temperanza, con mazzolino di fiori

ed agnello, e la Carità, con cero e fiaccola stilizzata, hanno

invece suscitato un più acceso dibattito quanto alla loro paternità,

in effetti però entrambe vanno preferibilmente riferite al Maestro,

come pure l'Angelo e la Vergine Annunciata scolpiti alle due estremità

della faccia frontale del sarcofago. La presenza della scena dell'Annunciazione

qui come nel sepolcro di Carlo di Calabria può essere variamente

spiegata. Anzitutto è nota la particolare devozione di Carlo I

e Carlo II, nonno e padre di Roberto, per la Vergine Annunciata tanto

che entrambi vollero che il verso dei loro saluti aurei recasse appunto

la rappresentazione dell'Annuncio alla Vergine, con particolareggiata

raffigurazione del vaso con il giglio, evidente allusione anche all'insegna

araldica angioina. Quanto poi al generico significato simbolico, poiché

con l'Annunciazione si suole far coincidere l'Incarnazione di Cristo e

quindi l'inizio della Redenzione, il tema ricorre frequentemente in chiave

escatologica nell'arte funeraria medievale. Una terza cariatide della

Mansuetudine o Purezza smontata in occasione dei lavori di ripavimentazione

della chiesa nel 1705, è attualmente conservata nel coro e presenta

anch'essa i segni dell'intervento del maestro senese. Quanto poi al frontone

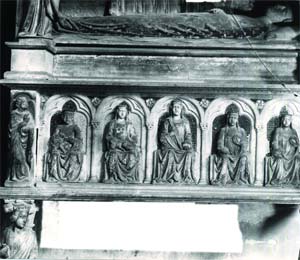

del sarcofago, esso è scandito da archetti al di sotto dei quali

sono raffigurati alcuni personaggi sedenti, identificati con Maria di

Valois al centro, a sinistra Giovanna I e Maria di Durazzo con le insegne

regali, e a destra Maria d'Angiò e Carlo Martello.

Con

ogni probabilità il monumento fu terminato entro il 1336, poiché

il 22 novembre di quell'anno si ha notizia della traslazione del corpo

della duchessa dal sepolcro provvisorio verosimilmente a quello definitivo.

Il disegno complessivo è come anticipato certamente riferibile

a Tino e riprende a modello quello del sepolcro di Maria d'Ungheria in

S. Maria Donnaregina Vecchia, ma il Maestro fu affiancato nell'esecuzione

delle parti plastiche del monumento di Santa Chiara da aiutanti di abilità

diversa. A Tino vengono pressoché concordemente riferiti i due

angeli reggicortina e la statua giacente della principessa. Le due cariatidi

tradizionalmente identificate con la Temperanza, con mazzolino di fiori

ed agnello, e la Carità, con cero e fiaccola stilizzata, hanno

invece suscitato un più acceso dibattito quanto alla loro paternità,

in effetti però entrambe vanno preferibilmente riferite al Maestro,

come pure l'Angelo e la Vergine Annunciata scolpiti alle due estremità

della faccia frontale del sarcofago. La presenza della scena dell'Annunciazione

qui come nel sepolcro di Carlo di Calabria può essere variamente

spiegata. Anzitutto è nota la particolare devozione di Carlo I

e Carlo II, nonno e padre di Roberto, per la Vergine Annunciata tanto

che entrambi vollero che il verso dei loro saluti aurei recasse appunto

la rappresentazione dell'Annuncio alla Vergine, con particolareggiata

raffigurazione del vaso con il giglio, evidente allusione anche all'insegna

araldica angioina. Quanto poi al generico significato simbolico, poiché

con l'Annunciazione si suole far coincidere l'Incarnazione di Cristo e

quindi l'inizio della Redenzione, il tema ricorre frequentemente in chiave

escatologica nell'arte funeraria medievale. Una terza cariatide della

Mansuetudine o Purezza smontata in occasione dei lavori di ripavimentazione

della chiesa nel 1705, è attualmente conservata nel coro e presenta

anch'essa i segni dell'intervento del maestro senese. Quanto poi al frontone

del sarcofago, esso è scandito da archetti al di sotto dei quali

sono raffigurati alcuni personaggi sedenti, identificati con Maria di

Valois al centro, a sinistra Giovanna I e Maria di Durazzo con le insegne

regali, e a destra Maria d'Angiò e Carlo Martello.  Questo

disegno complessivo segna l'abbandono da parte di Tino della impostazione

scenografica che aveva caratterizzato il frontone del sarcofago di Carlo

di Calabria precedente quello della moglie Maria ed il ritorno alla tradizionale

articolazione in nicchie ed alla rappresentazione tutta imperniata sulla

famiglia del defunto come appunto già nel monumento di Maria d'Ungheria.

In genere la critica ha respinto l'attribuzione dei bassorilievi delle

principesse al Maestro, mentre nelle figure delle facce laterali del sarcofago

ed in particolare nei bassorilievi delle Sante Chiara ed Elisabetta, è

stato sottolineato il palese intervento di Tino. Tutte le altre sculture

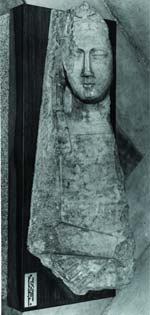

dovrebbero invece essere attribuite ad aiuti. Al sepolcro provvisorio

di Maria di Valois, appartengono probabilmente alcuni frammenti solo recentemente

identificati e cioè due stemmi personali della duchessa scolpiti

a bassorilievo e conservati attualmente nel coro di S. Chiara ed una pregevole

statua giacente frammentaria, esposta invece al Museo di S. Martino e

certamente proveniente dalla basilica. Di quest'ultima, rinvenuta nel

corso di lavori nell'area dell'altare maggiore di S. Chiara, condotti

intorno al 1913, comparve una riproduzione fotografica su Napoli nobilissima

nel 1921 e proprio in base alla stessa è stato possibile accertare

la provenienza, fino ad oggi ignota, del frammento. La statua in esame

fu sistemata nel 1927 circa nel cosiddetto Museo Lapidario di S. Chiara

come mostra la contemporanea documentazione fotografica. Non sono note

le circostanze nelle quali la scultura passò a S. Martino, ma può

supporsi che il trasferimento sia avvenuto nel periodo bellico o negli

anni immediatamente successivi, poichè il primo a segnalare l'opera

nel Museo fu Ottavio Morisani nel 1945.

Questo

disegno complessivo segna l'abbandono da parte di Tino della impostazione

scenografica che aveva caratterizzato il frontone del sarcofago di Carlo

di Calabria precedente quello della moglie Maria ed il ritorno alla tradizionale

articolazione in nicchie ed alla rappresentazione tutta imperniata sulla

famiglia del defunto come appunto già nel monumento di Maria d'Ungheria.

In genere la critica ha respinto l'attribuzione dei bassorilievi delle

principesse al Maestro, mentre nelle figure delle facce laterali del sarcofago

ed in particolare nei bassorilievi delle Sante Chiara ed Elisabetta, è

stato sottolineato il palese intervento di Tino. Tutte le altre sculture

dovrebbero invece essere attribuite ad aiuti. Al sepolcro provvisorio

di Maria di Valois, appartengono probabilmente alcuni frammenti solo recentemente

identificati e cioè due stemmi personali della duchessa scolpiti

a bassorilievo e conservati attualmente nel coro di S. Chiara ed una pregevole

statua giacente frammentaria, esposta invece al Museo di S. Martino e

certamente proveniente dalla basilica. Di quest'ultima, rinvenuta nel

corso di lavori nell'area dell'altare maggiore di S. Chiara, condotti

intorno al 1913, comparve una riproduzione fotografica su Napoli nobilissima

nel 1921 e proprio in base alla stessa è stato possibile accertare

la provenienza, fino ad oggi ignota, del frammento. La statua in esame

fu sistemata nel 1927 circa nel cosiddetto Museo Lapidario di S. Chiara

come mostra la contemporanea documentazione fotografica. Non sono note

le circostanze nelle quali la scultura passò a S. Martino, ma può

supporsi che il trasferimento sia avvenuto nel periodo bellico o negli

anni immediatamente successivi, poichè il primo a segnalare l'opera

nel Museo fu Ottavio Morisani nel 1945.  L'identificazione

della giacente con Maria di Valois può essere sostenuta in base

alla circostanza che tanto gli stemmi personali della duchessa che il

frammento di statua giacente furono rinvenuti nell'area del presbiterio

a seguito del loro reimpiego ed è obbiettivamente piuttosto improbabile

una provenienza dei tre frammenti da un monumento diverso da un sepolcro.

Inoltre la statua giacente mostra caratteri tipicamente tineschi ed è

secondo alcuni addirittura opera autografa del Maestro che, come precisato,

disegnò e parzialmente scolpì il mausoleo definitivo della

duchessa. Tuttavia al confronto con la giacente tinesca del sepolcro di

Maria d'Ungheria e con quella dello stesso sepolcro definitivo di Maria

di Valois, può rilevarsi come il frammento di San Martino presenti

orbite oculari dal taglio troppo secco, come per il naso e per le labbra

inserite in un ovale allungato e schiacciato, ben lontano dai corposi

volumi sferici delle statue di Tino e che ancora più netto e banalmente

geometrico risulti il disegno delle braccia incrociate, il che dimostra

genericamente il tentativo di imitare il maestro senese in mancanza però

di un suo diretto intervento. Comunque, se effettivamente il frammento

dovesse provenire dal sepolcro provvisorio di Maria, lo si potrebbe di

conseguenza datare a ca. il 1331-1332.

L'identificazione

della giacente con Maria di Valois può essere sostenuta in base

alla circostanza che tanto gli stemmi personali della duchessa che il

frammento di statua giacente furono rinvenuti nell'area del presbiterio

a seguito del loro reimpiego ed è obbiettivamente piuttosto improbabile

una provenienza dei tre frammenti da un monumento diverso da un sepolcro.

Inoltre la statua giacente mostra caratteri tipicamente tineschi ed è

secondo alcuni addirittura opera autografa del Maestro che, come precisato,

disegnò e parzialmente scolpì il mausoleo definitivo della

duchessa. Tuttavia al confronto con la giacente tinesca del sepolcro di

Maria d'Ungheria e con quella dello stesso sepolcro definitivo di Maria

di Valois, può rilevarsi come il frammento di San Martino presenti

orbite oculari dal taglio troppo secco, come per il naso e per le labbra

inserite in un ovale allungato e schiacciato, ben lontano dai corposi

volumi sferici delle statue di Tino e che ancora più netto e banalmente

geometrico risulti il disegno delle braccia incrociate, il che dimostra

genericamente il tentativo di imitare il maestro senese in mancanza però

di un suo diretto intervento. Comunque, se effettivamente il frammento

dovesse provenire dal sepolcro provvisorio di Maria, lo si potrebbe di

conseguenza datare a ca. il 1331-1332.