Sistema Visivo

definizione fisica

|

Sistema Visivo definizione fisica |

|

Apparato sensibile a quella porzione di energia

elettromagnetica che si trasmette attraverso lo spazio e che chiamiamo luce

visibile, compresa in un intervallo di lunghezza d'onda tra i 400 e i 700

nanometri. L'occhio reagisce a forme di stimolazione diversa dalle onde

luminose. Una pressione sul bulbo oculare o il passaggio di una corrente

elettrica attraverso la testa produce la sensazione della luce, che dunque è

una qualità che viene prodotta nell'occhio al momento della stimolazione.

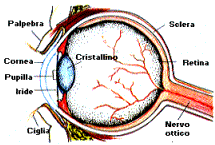

1. L'OCCHIO UMANO. - La

luce entra nell'occhio attraverso la cornea, mentre la quantità di luce che

deve passare è regolata dalla pupilla la cui contrazione o dilatazione sono

sotto il controllo del sistema nervoso autonomo e, in particolare, del

parasimpatico che regola le variazioni di dimensione della pupilla in rapporto

alle variazioni di illuminazione. Il simpatico fa dilatare la pupilla anche

quando si verificano condizioni di forte tensione emotiva sia piacevole che

spiacevole. Il cristallino focalizza la luce sulla retina, una membrana nervosa

formata da tre strati principali: a) i coni e i bastoncelli che sono le cellule

sensitive che trasformano la luce in impulsi nervosi; b) le cellule bipolari che

stabiliscono connessioni sinaptiche con i coni e i bastoncelli; c) le cellule

gangliari che costituiscono il nervo ottico che decorre all'interno della

scatola cranica. Dopo breve percorso i nervi ottici dei due lati si incrociano

parzialmente nel chiasma ottico. In ciascuna retina si distinguono due metà,

dette nasale e temporale a seconda che siano prossime rispettivamente al naso e

alla tempia. Solo le fibre che provengono dalla metà nasale si incrociano nel

chiasma ottico per cui la metà retinica temporale di un occhio e la metà

retinica nasale dell'altro occhio ricevono gli stimoli provenienti da una stessa

metà del campo visivo. Ne consegue che una lesione del lobo occipitale di un

emisfero, dove giungono le fibre del nervo ottico per raggiungere le aree

corticali in cui avviene la rappresentazione visiva, produrrà zone cieche in

entrambi gli occhi. Questo fenomeno è spesso un indice per la localizzazione di

tumori o lesioni cerebrali. Le cellule retiniche che fungono da fotorecettori

sono i coni e i bastoncelli. I bastoncelli sono i principali responsabili della

visione a bassa intensità di luce, non segnalano i colori e danno una visione

solo in bianco e nero, i coni invece agiscono solo nella visione diurna dando

un'immagine a colori e dettagliata, permettendo di vedere sia i colori

acromatici come il bianco, il nero e i grigi intermedi, sia i colori cromatici

come il rosso, il verde, il giallo e il blu. La maggior parte dei coni si trova

nella fovea che è il centro del campo visivo e invia le sue fibre a entrambi i

tratti ottici, per cui la rappresentazione corticale di ciascuna fovea è

bilaterale. Non lontano dalla fovea vi è un'area sensibile, la macchia cieca,

dove le fibre nervose provenienti dalle cellule gangliari si raggruppano a

formare il nervo ottico.

2. LA LUMINOSITÀ - Le

singole cellule della retina codificano la luminosità attraverso la loro

attivazione: quanto più brillante è l'illuminazione, tanto più frequente è

l'attivazione delle cellule. Il passaggio dalla luce diurna a quella notturna si

verifica gradualmente. Al crepuscolo la visione dipende essenzialmente dai

bastoncelli. A un cambiamento improvviso di condizioni di luminosità l'occhio

ha bisogno di alcuni minuti per adattarsi, consentendo ai coni di diventare

gradualmente sensibili a una luce: più debole e ai bastoncelli di aumentare

progressivamente la loro sensibilità. Il meccanismo della visione dipende da

una serie di trasformazioni chimiche di una sostanza rossastra, detta rodopsina,

che scolora tendendo al giallo quando è esposta alla luce. La rodopsina è

l'intermediario tra la luce che entra nell'occhio e l'attivarsi dei nervi

sensoriali che producono la visione. La sostanza che interviene nel ciclo della

rodopsina è una forma modificata della vitamina A la cui carenza

nell'alimentazione impedisce ai bastoncelli di formare una quantità sufficiente

di rodopsina, producendo la cosiddetta cecità notturna.

3. IL COLORE. - Viene

modificato soltanto dai coni, alcuni dei quali sono sensibili al rosso, altri al

verde, altri al giallo, altri al blu. Ciascun tipo di coni possiede una distinta

sensibilità perché viene attivato da luce di una determina lunghezza d'onda.

qualsiasi colore colpisca la retina risulta composto da quantità diverse di

questi colori primari. Qui occorre distinguere la mescolanza delle luci, che è

additiva, dalla mescolanza dei pigmenti, che è sottrattiva. La luce è la

sorgente di tutti i colori e i pigmenti sono semplicemente i riflettori o

assorbitori dei colori che acquistano la loro colorazione assorbendo o

sottraendo alcune parti dello spettro e riflettendo le rimanenti. Per quanto

concerne gli attributi del colore (tonalità, chiarezza, saturazione), le teorie

sulla visione del colore (tricromatica e quadricromatica), i disturbi della

visione del colore nonché i significati emotivi e simbolici del colore,

4. LA PROFONDITÀ E LA

DISTANZA. - Il mondo reale, come il mondo percepito, ha tre dimensioni:altezza,

ampiezza e profondità. La retina dispone invece di due sole dimensioni, per cui

sorge il problema di come sia possibile codificare la distanza relativa degli

oggetti dall'osservatore. Oltre agli indizi contenuti nelle rappresentazioni

bidimensionali, come ad esempio la prospettiva, o il fatto che sulla retina gli

oggetti più lontani provocano immagini più piccole di quelle che

provocherebbero a una distanza più ravvicinata, il cervello utilizza la

convergenza degli occhi che si verifica man mano che l'oggetto si avvicina, e la

disparità retinica per cui ogni occhio riceve un'immagine leggermente diversa

dell'oggetto osservato se questo è vicino, mentre se è lontano la disparità

risulta molto minore. Combinando insieme le informazioni provenienti dalla

convergenza e dalla disparità retinica, il sistema visivo stabilisce che, se

l'indizio costituito dalla convergenza indica che l'oggetto è lontano, lievi

disparità riducono la distanza indicata dalla convergenza, ottenendo così una

corretta misura della distanza e della profondità.

5. IL MOVIMENTO.

A occhio fermo, l'immagine di un oggetto in movimento attraversa i campi

recettivi di molte cellule cerebrali. Il movimento può quindi essere codificato

tramite il passaggio dell'eccitazione da una cellula all'altra, o anche da

alcune cellule corticali che si attivano solo quando un oggetto attraversa in

una direzione particolare il suo campo recettivo. La registrazione del movimento

è tuttavia più complicata, poiché le immagini attraversano la retina anche

quando muoviamo l'occhio e, ciononostante, il movimento dell'occhio non fa si

che il mondo sembri muoversi davanti all'osservatore. La ragione sembra

risiedere nel fatto che gli impulsi nervosi, passando dal cervello ai muscoli

oculari, agiscono anche sul sistema di percezione del movimento, cosicché, se

all'occhio viene ordinato di muoversi, lo stesso ordine controbilancia l'effetto

delle immagini che attraversano i campi recettivi. Attraverso le registrazioni

elettrooculografiche sono stati individuati cinque tipi di movimenti oculari:

a)movimenti saccadici: servono a portare le fovee su un oggetto di

interesse come quando si legge o si esamina qualcosa;

b)movimenti lenti di inseguimento: servono a mantenere le fovee sull'oggetto

fissato che può essere fermo o in movimento.Si coordinano con i movimenti

della testa e determinano gli spostamenti dello sguardo;

c)nistagmo optocinetico: serie alternata di movimenti lenti di inseguimento e

di movimenti saccadici molto più veloci, come quando si fissa un punto del

paesaggio fino a che non esce dal campo visivo, dopodiché subentra una

saccade

che riporta la fissazione su un altro punto, e così via;

d)riflessi vestibolo-oculari: permettono di stabilizzare la posizione degli

occhi indipendentemente da quella della testa;

e)movimenti di vergenza: si verificano fissando un oggetto che si avvicina

(convergenza) o che si allontana (divergenza). Insieme alla disparità retinica,

la vergenza è un elemento per valutare la distanza.